Desde hace al menos década y media, cuatro presidentes de tres partidos distintos han repetido, en tonos más o menos dramáticos, que las finanzas públicas padecen de una

especie de incurable anemia crónica. Y no han estado solos al afirmarlo: los organismos financieros internacionales y las calificadoras globales de riesgo han señalado hasta la fatiga que Costa

Rica necesita renovar su sistema impositivo, pues de no hacerlo entrará en una espiral de inflación que nos empobrecería a todos.

¿Y qué ha resultado de esto? Nada. Cada vez que el tema se trae a colación,

aparecen algunos personajes carentes de cualquier escrúpulo o resabio de patriotismo, a hablar del tema pensando únicamente en sacarle alguna ganancia política inmediata, aunque al futuro del país

“se lo lleve la trampa”.

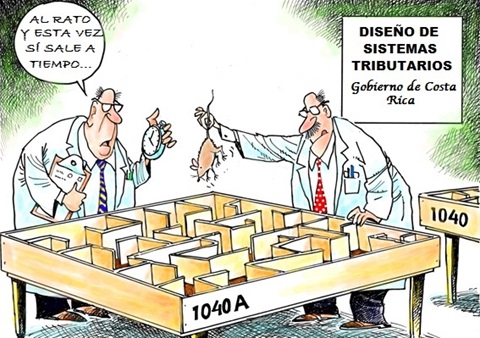

Se necesita rebasar esta actitud mediocre, y eso empieza por reconocer una verdad del tamaño de un templo: el sistema fiscal costarricense es una oda al autosabotaje. Su complejidad

es tan absurda que casi parece deliberada. Lo único bueno de tener tantos defectos es el montón de oportunidades de mejora que existen, tanto en términos de eficiencia como de justicia.

Pero lograrlo requiere, por supuesto, de un debate maduro y sensato desde la óptica de la República: idea que hace tiempo parece haberse perdido en el enfermizo oportunismo de los principales actores políticos. Recordemos

que los pilares esenciales de la República son el imperio de la ley, la igualdad ante la ley, y el interés general; y ninguno de los tres se está tomando en cuenta para buscarle solución

al problema fiscal.

La palabra clave para lograr este objetivo es una sola: la simplificación. ¿Por qué razones?

En primer lugar, por una razón de eficiencia práctica: un sistema

innecesariamente complicado empuja a las familias y a los negocios a preocuparse más por minimizar sus tributos que por maximizar sus ganancias.

Y en segundo, por un principio de justicia: un sistema complicado facilita a los

ricos inescrupulosos asesorarse para buscar portillos y evadir sus obligaciones tributarias, trasladándonos a los contribuyentes ordinarios—es decir, ustedes y yo—todas las cargas del Estado.

Transformar

el sistema tributario costarricense para hacerlo más eficiente y justo no debería ser tan difícil. Después de todo, se supone que una gran mayoría de ciudadanos estarían, en principio, de acuerdo en estos dos valores

esenciales, la eficiencia y la justicia. Sin embargo, han pasado ya varios lustros desde la última reforma tributaria exitosa que se implementó en Costa Rica. ¿Por qué cuesta tanto salir de este laberinto?

Desde luego, hay

varias razones, pero podemos resumirlas en una sola: nadie le quiere entrar al tema desde una genuina perspectiva republicana. Veamos:

En primer lugar, los proyectos de reforma han sido usualmente impulsados por Gobiernos con

dudosas credenciales en el tema. Si bien ocasionalmente demuestran, al menos de los dientes para afuera, alguna preocupación por las arcas del Estado, en la práctica se han ocupado mucho más de subir su imagen a punta

de propaganda, inaugurando obras imaginarias o inconclusas, y poniéndole nombres bonitos a programas de asistencialismo social (o clientelista, según algunos), que meten más presión sobre las escuálidas finanzas

públicas.

Para muestra, dos botones: el superávit fiscal con que contaba el segundo gobierno de Oscar Arias en 2008, para el 2010 se había convertido (gracias a una avalancha de contrataciones de personal en el sector público)

en un monstruoso déficit, del que su sucesora Laura Chinchilla apenas podía hablar para no hacerlo quedar tan mal. Y en 2014, el actual Presidente Solís comenzó contradiciendo al fundador de su partido, minimizando el tema e introduciendo

incrementos bruscos en el presupuesto nacional—aprobado “por la ventana” mediante un procedimiento declarado inconstitucional—, para luego percatarse tardíamente de que el asunto fiscal iba en serio.

En segundo

lugar, hemos tenido sectores económicamente poderosos que, con sus tentáculos en la Asamblea Legislativa, han lanzado un torpedo tras otro contra las propuestas de modificación—lo que demuestra que se están

beneficiando de maravilla con la desastrosa situación actual—. Son los herederos espirituales de aquellos que hace 100 años, cuando Alfredo González Flores los quiso poner a pagar impuestos, prefirieron

alquilar a los hermanos Tinoco para que dieran un golpe de Estado e implantaran la peor dictadura que ha sufrido Costa Rica. Sólo que hoy, a falta de militares, deben conformarse con alquilar mercenarios políticos

de quinta categoría.

Y en tercer lugar, la forma de impulsar las reformas en sí. Se dice que la locura consiste en “hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”; pero por alguna misteriosa

razón, esta máxima no parece calar en las molleras de la clase política en Costa Rica, que se empeña en cometer una y otra vez los mismos errores. En lugar de plantear una reforma concreta y potable, han insistido

siempre con la idea de un “gran paquete de impuestos”. Y al hacerlo de esa forma, y para colmo con sus credenciales de indisciplina fiscal, lo único que consiguen es “comprarse pleitos” con un montón

de sectores al mismo tiempo. Así vemos, entonces, a las cámaras de empresarios haciendo mancuerna con los sindicatos del sector público, y a Otto Guevara uniendo las manos con el Frente

Amplio, todos haciendo causa común contra las finanzas del Estado, cada quien en beneficio exclusivo de su propio gremio. Es decir, mandando puerta afuera el interés general, el de la República.

Ahora bien, ¿qué

se puede hacer al respecto?

Si ya hemos visto que el problema de fondo es que cada quien privilegia sus intereses sobre el interés general propio de la República, la única solución de fondo es—por supuesto—darle

a la República el lugar que se merece. Ninguno de los pasos prácticos que deben darse para resolver el problema fiscal, puede tener éxito si no se tiene como “hoja de ruta” el espíritu de la República.

¿Y cuáles son esos pasos prácticos?

I. Sí, hay que reducir gastos...

Esto es fácil de entender para

quienes se han visto en la situación de perder súbitamente su trabajo, o enfrentar algún tipo de adversidad económica. Para esto, simplemente hagamos la del rey francés Luis XIV, suponiendo por un momento que “el

Estado soy yo”. Entonces, en cuanto me percato de que no me va a llegar la plata que esperaba, lo primero que hago es ver por dónde gasto menos. Cancelo las vacaciones para las que estaba ahorrando, dejo de salir a comer o al cine, dejo de

comprarles juguetes caros a los niños, los visto con la ropa en buen estado que les vayan dejando sus primos, empiezo a usar el bus y el tren en lugar de sacar el carro, despido a la servidora doméstica si la tengo—calculando que me salga

más barato liquidarla que continuar pagándole el salario y el seguro—, pospongo la pintada de la casa, elimino la suscripción del periódico y la del gimnasio—pues ahora voy a pie a trabajar y me sale más barato

el ejercicio—, cambio la cocina eléctrica por una de gas, intento arreglar yo mismo los desperfectos mecánicos o hacer el jardín, vendo la mascota…

Ahora bien, en el fondo todos sabemos que esto, por sí solo,

no es suficiente. Llega un momento en el que no es posible recortar más. Uno no va a dejar sin comer a los niños, ni de proveerles educación—pues al hacerlo se aseguraría de perpetuarles la pobreza—.

Tampoco va a dejar de pagar el agua y la electricidad; el proveedor no espera, y si no le pagan a tiempo, la cortan y punto. Ni puede esperar que le tenga misericordia el banco si le atrasan las cuotas de la casa, o el arrendador si le regatean el alquiler.

A la larga toca vender el carro y pasarse a una casa más pequeña y barata, e incluso modificar el menú de la despensa, pero ya estaríamos hablando entonces de un descenso marcado, y quizás irreversible, en la calidad

de vida. Y ni pensar en lo que alguno por ahí podría sugerirle con el cuento de “recortar gastos”, como separarse de la pareja y dar a los hijos en adopción…

La realidad, nos guste o no, es que

ninguna familia—ni ningún país—va a salir de una crisis con sólo recortar gastos. Nos engañan quienes nos dicen lo contrario.

Y así lo demuestra el dato que ofrece la calificadora internacional de riesgo

Moody’s acerca de Costa Rica: los gastos “recortables” a corto plazo (los discrecionales) no llegan ni al 10% del presupuesto nacional. Más del 90% corresponde a obligaciones ineludibles de rango legal o constitucional.

Así que no se trata de recortar por recortar, sino de administrar bien lo que se tiene, es decir, hacer que la misma plata rinda mejor, y hacer las inversiones que permitan a futuro generar más.

II.

Entonces también hay que mejorar los ingresos.

Por supuesto, esta parte de la solución no es tan “popular”. En palabras de Winston Churchill, es “lo que todos quisieran pasar por alto, pero

que sin embargo se debe decir”. Pero lo cierto es que sería una cruel irresponsabilidad recortar y recortar gastos sin hacer además un esfuerzo por traer más dinero a la casa. Eso implica buscar un mejor

trabajo, tener una buena preparación para cada entrevista para presentarse dignamente—y aumentar así las posibilidades de éxito—; y, si no aparece ese mejor trabajo, buscar otro en un horario distinto y trabajar

a doble jornada. Habrá quien decida sacarle dinero a su vehículo—“UBER” si el carro es bonito, y “pirata” si no lo es—, o dedique sus fines de semana a la “verdulería a domicilio”;

o si tiene talento para la cocina, produzca tamales o repostería para vender. O si se conoce algún oficio o se está en posibilidad de ofrecer algún servicio, sacarle provecho. En fin, se usa lo que se tiene para obtener lo que se

necesita.

También está la opción de pedir plata prestada. Pero esa salida no es sostenible si no se acompaña de la otra. ¿Por qué? Porque si no mejoramos nuestros ingresos, en algún momento

habrá que pagar la deuda con la misma plata que ya de por sí no nos alcanzaba. ¡Listo, quedamos peor que antes!

Trasladando esto a la óptica macroeconómica, y sabiendo que es responsabilidad del Estado

garantizar derechos y proveer servicios—todos los cuales, por supuesto, tienen un costo—, ¿cómo hace para mejorar sus ingresos? Podría endeudarse, y en efecto es lo que ha

venido haciendo crónicamente desde el segundo gobierno de Arias. Pero ya lo dijimos: las deudas hay que pagarlas; y esas deudas se comen los recursos que deberíamos estar aplicando en salud, educación, infraestructura,

ambiente, emprendedurismo, ciencia y tecnología (es decir, en todo lo que algún día debería ayudarnos a ser un país desarrollado). Y no es una buena idea endeudarse para pagar deudas—algo de lo que pueden dar fe muchos

usuarios de tarjetas de crédito—.

Así que nuestro Estado sólo tiene tres caminos para recibir más ingresos: a) cobrando mejor, b) cobrándole a más, y c) cobrando

más.

El orden no es casual: lo primero es cobrar mejor. Y aquí regresamos a la idea de la simplificación. Un sistema complejo y alambicado como el que tenemos hoy, es simplemente incontrolable para cualquier

administración tributaria del mundo. Tiene demasiados agujeros y demasiada gente interesada en escabullirse por esos agujeros como para permitir que se los cierren. Pero por la justicia y la eficacia, en nombre de la República, hay que hacerlo.

Se necesita informatizar el cobro de los principales impuestos—ventas y renta, como mínimo—, uniformar tasas y mecanismos de cobro para reducir la diferencia de lo que pagan empresas y familias con ingresos similares, atacar la fuga de divisas

hacia los “paraísos fiscales”, y establecer controles cruzados que le faciliten a la administración tributaria hacer bien su trabajo y poner en cintura a los evasores profesionales.

En paralelo a cobrar mejor,

es necesario cobrarle a más. Según algunos economistas a los que he consultado, bastaría con transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) para ampliar

su base de cobro y mejorar sustancialmente la recaudación, incluso si se mantuviera intacta la tarifa actual de 13%. ¿Por qué? No solo por el hecho de que facilitaría el cobro a los profesionales liberales,

como los médicos y abogados—que en la actualidad tienen la posibilidad de esquivar a sus anchas el tributo existente—, sino porque los mecanismos para cobrarlo también permitirían un control cruzado sobre el pago del impuesto

de renta—el que, según muchos reportajes periodísticos, es el más evadido de todos los impuestos en Costa Rica—. Es una medida relativamente fácil de lograr; no significaría crear nuevos impuestos, sino

transformar uno ya existente, y facilitar el cobro efectivo de otro; y sin embargo, tendría un impacto mucho más profundo para la República.

¿Y cobrar más? Es claro que los impuestos son “materia

odiosa”, pues a nadie le gusta pagar. Pero tampoco se puede caer en el engaño populista del que quiere recibir los servicios públicos de Noruega pagando los impuestos de Haití, ni de los que combaten los planes únicamente

para mantener intactos los beneficios de su sindicato o gremio. La realidad es una: cobrar más, o gravar más actividades, es una opción delicada que debe considerarse con mucha prudencia, y solo cuando un Gobierno haya gestado ante la

ciudadanía la credibilidad necesaria, a través de la aplicación coherente y constante de las medidas anteriormente descritas.

La salida del laberinto no está lejos. Pero alcanzarla requiere, ante todo, de la perspectiva

de la República… y de nuestra responsabilidad como electores, en dejar fuera del poder político a los que con sus hechos demuestran no tenerla. Ignorar esta responsabilidad puede tener un costo devastador para nuestro futuro.

Robert F. Beers

Síganos en Facebook: Factores+